Miniatur Wunderland-Gründer Frederik und Pädagogin Johanna Braun starten musikalischen Appell für einen bewussteren Umgang mit Smartphones

Hamburg, Juli 2025.

Ein stiller Moment am Flughafen, drei Jugendliche, etwa 16 Jahre alt, saßen nebeneinander, alle starrten auf ihr Handy – 15 Minuten lang. Kein Blick, kein Wort, kein Lachen. Zwei Männer daneben führten ein lebendiges, emotionales Gespräch.

„Dieser Kontrast hat mich tief getroffen“, sagt Frederik Braun, einer der Gründer des Miniatur Wunderlands Hamburg. „Ich saß im Flieger und schrieb während des Fluges den Text zu ‚Bildschirmblick‘.“

Der Song, produziert unter dem Projektnamen Generation B, ist mehr als Musik. Er ist ein Appell. Ein Weckruf, mit Humor und Herz verpackt – und könnte das bislang höchstplatzierte KI-Musikprojekt Deutschlands werden.

Frederik und seine Frau Johanna (selbst Musikerin und Pädagogin) sind Eltern von fünf Kindern und wollen etwas bewegen:

„Wir nutzen moderne, digitale Technik selbst täglich und sind sehr dankbar über die Möglichkeiten, die sie uns bieten, aber Kinder müssen erst die analoge Welt kennenlernen, damit sie später einen sicheren Umgang mit der digitalen Welt lernen. Und das schaffen sie nicht allein.“

Zwischen Dopamin und Dauerreizen – was im Kindergehirn passiert

Die Initialzündung zu dem Projekt kam Anfang des Jahres, als Johanna Braun aus Frust über den Umgang mit Smartphones an der fünften Klasse der Zwillinge einen Vortrag über kindliche Mediennutzung an Schulen hielt. Sie erklärte, warum Kinder im Alter zwischen 10 und 12 Jahren besonders gefährdet sind:

„In dieser Phase ist der präfrontale Kortex – also der Teil des Gehirns, der für Impulskontrolle und Entscheidungsfähigkeit zuständig ist – noch nicht vollständig entwickelt. Jede Nachricht, jedes Like löst eine kleine Dopamin-Ausschüttung aus. Das fühlt sich gut an, aber es trainiert das Gehirn auf kurzfristige Belohnung statt auf Geduld und Konzentration.“

Neurowissenschaftliche Studien bestätigen das: Dauerhafte Reizüberflutung kann langfristig zu verminderter Selbstkontrolle und erhöhter Ablenkbarkeit führen. Kinder, deren Alltag von Social Media oder schnellen Spielmechaniken geprägt ist, haben größere Schwierigkeiten, sich längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren oder Frustration auszuhalten.

Die DAK- und UKE-Studie (2023) zeigt: Über ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland nutzt soziale Medien riskant oder krankhaft, 4,7 Prozent gelten bereits als süchtig.

„Hier kommt ein Tsunami an Suchtstörungen auf uns zu“, warnte Professor Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. Jungen seien besonders gefährdet: Sechs Prozent erfüllen bereits die Kriterien einer medienabhängigen Nutzung.

Andere Länder handeln längst

Während Deutschland noch diskutiert, handeln andere Staaten längst entschlossen:

• Frankreich verbot bereits 2018 Smartphones an Schulen – inklusive Nutzung in Pausen und auf Schulhöfen.

• Neuseeland führte 2024 ein landesweites Handyverbot in Schulen ein. Premierminister Luxon erklärte: „Wir dürfen nicht tatenlos zusehen, wie Konzentration und Bildungserfolg unserer Kinder nachlassen.“

• Australien untersagte im selben Jahr nicht nur Handys an Schulen, sondern auch Social Media unter 16 Jahren. Plattformen müssen dort das Alter verifizieren – bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 50 Millionen AUD.

• Die Niederlande und Belgien haben ähnliche Regelungen umgesetzt – mit messbarem Erfolg: 87 % der Schulen berichten von besserer Konzentration, 81 % von verbessertem Lernverhalten.

• Deutschland dagegen bleibt zögerlich. „Wir diskutieren über Datenschutz und Innovation, aber nicht über das Wohl unserer Kinder“, sagt Frederik Braun.

Was sich Generation B für Deutschland wünscht

„Wir fordern kein totales Verbot“, betont Johanna Braun.

„Aber wir wünschen uns endlich klare Leitlinien – und den Mut, Kinder wieder an die Hand zu nehmen.“ Es geht nur, wenn Politik, Schulen und Eltern an einem Strang ziehen. Das eine geht nicht ohne das andere.

Ihre zentralen Punkte:

• Kein Smartphone vor 12, besser 14 Jahren

• Smartphoneverbot an Schulen bis Klasse 10, um soziale und kognitive Entwicklung zu schützen.

• Social-Media-Nutzung erst ab 16 Jahren – in Kombination mit Altersverifikation.

• Verpflichtender Unterricht zu Medienkompetenz, Datenschutz und digitaler Ethik.

• Elternbildung statt Schuldzuweisung: Erwachsene müssen vorleben, wie bewusster Umgang mit Medien funktioniert.

Ein KI-Song mit Herz – und ein gesellschaftlicher Auftrag

Dass „Bildschirmblick“ mithilfe von KI produziert wurde, ist kein Stilmittel, sondern Symbol:

„Wir wollten zeigen, dass künstliche Intelligenz kein Feind sein muss“, sagt Frederik Braun.

„Wenn KI dabei hilft, über echte Themen zu sprechen, dann wird sie zu einem Werkzeug für Menschlichkeit.“

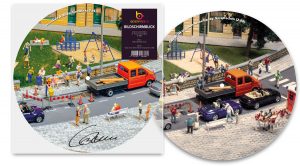

Alle Erlöse aus Song, CD und Picture Vinyl fließen an die Rolf-Zuckowski-Stiftung „Kinder brauchen Musik“.

Ein charmanter und gewollter Kontrast zur KI: Den Song gibt es in einzigartiger Vinylauflage mit einer echten, unter das Vinyl gepressten Signatur – jedes Exemplar ein Unikat. (www.releeze.de)

Was als stiller Moment am Flughafen begann, ist heute ein Song, ein Statement und vielleicht der Beginn einer längst überfälligen gesellschaftlichen Debatte.

„Kinder brauchen Nähe, Musik und echte Gespräche – kein Dauerleuchten vorm Gesicht.“

Quellen (Auswahl):

• DAK / UKE-Studie 2023, Medienkonsum und Suchtverhalten bei Jugendlichen in Deutschland

• Deutsches Schulportal: Handyverbot in Frankreich und Belgien, 2024

• Tagesschau.de, Neuseeland verbietet Handys an Schulen, 2024

• Spiegel Online, Australien verbietet Social Media unter 16 Jahren, 2024

• Rainer Thomasius (UKE): Deutsches Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters, 2023